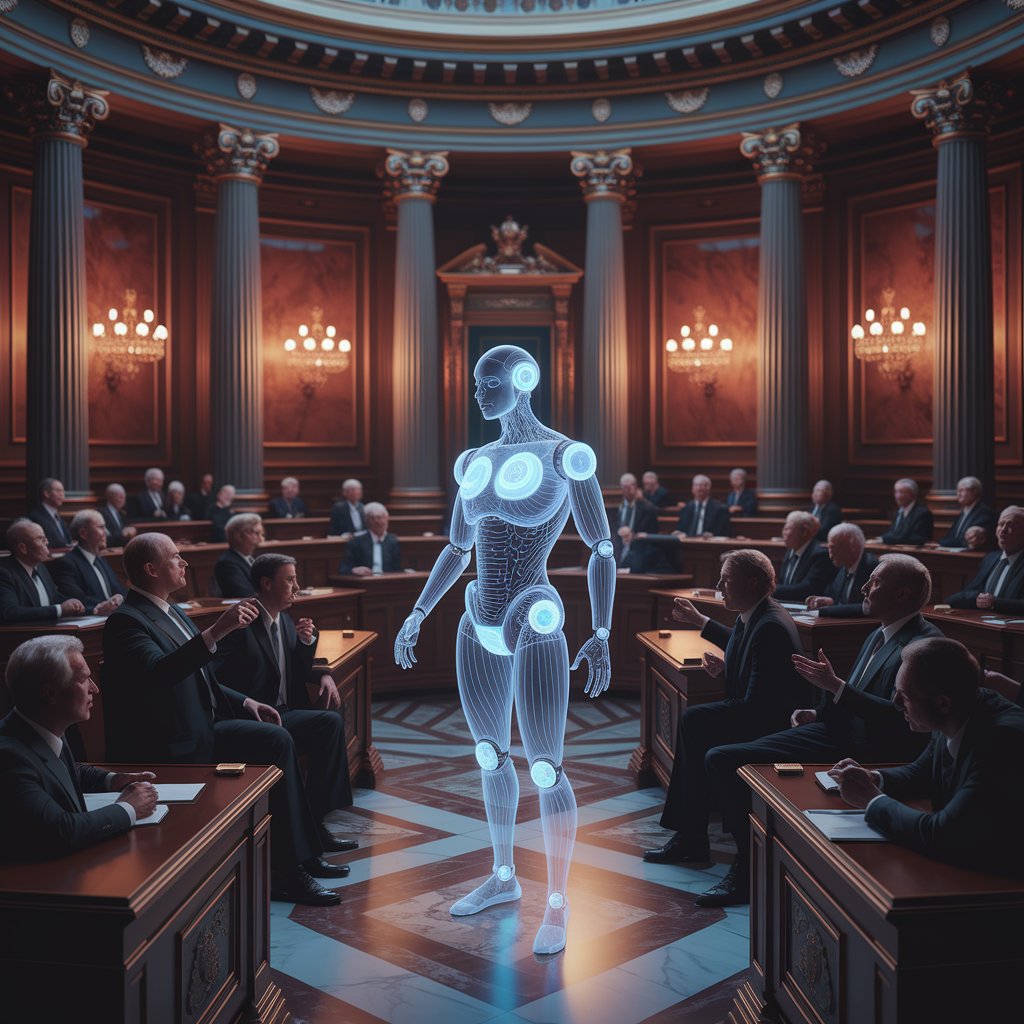

L’approvazione del disegno di legge (Ddl) delega sull’Intelligenza Artificiale (IA) al Senato è avvenuta in un clima tutt’altro che sereno, segnato da forti polemiche e caos in Aula.

La seduta del 20 marzo 2025 ha visto il provvedimento incassare il via libera con 85 voti favorevoli e 42 contrari, ma questo passaggio è stato preceduto e accompagnato dalle veementi contestazioni delle forze di opposizione, in particolare il Partito Democratico (Pd) e il Movimento 5 Stelle (M5S)

Il fulcro del dissenso si è concentrato sulla bocciatura di un emendamento presentato dal Pd che mirava a garantire la sovranità dei dati dei cittadini italiani, prevedendo che questi potessero essere trasferiti e conservati esclusivamente su server nazionali o su tecnologie satellitari controllate dall’Italia o dall’Unione Europea

Secondo quanto riportato, esponenti di spicco dell’opposizione come Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, il senatore Antonio Nicita (Pd), il segretario di Italia Viva Matteo Renzi, e il capogruppo in Senato del M5S Stefano Patuanelli hanno accusato il Governo di attendere indicazioni da Palazzo Chigi, in particolare dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, per assumere una posizione su temi ritenuti cruciali per il sovranismo dei dati.

La mancata approvazione dell’emendamento del Pd ha scatenato la loro reazione, con accuse dirette al Governo di agire contro gli interessi nazionali

Francesco Boccia ha dichiarato con forza che votare contro il loro emendamento significava “votare contro gli interessi degli italiani”, sottolineando la necessità che i dati anagrafici, fiscali, sanitari e giudiziari dei cittadini fossero gestiti su infrastrutture sotto l’esclusivo controllo dello Stato italiano. Antonio Nicita ha rincarato la dose, accusando il Governo di “offrire uno spettacolo inquietante sulla IA” e di “appaltare la sicurezza nazionale a stranieri” non garantendo la protezione dei dati attraverso infrastrutture nazionali o europee . Anche Stefano Patuanelli ha espresso la sua indignazione, parlando di una “svendita della sicurezza nazionale in corso” a seguito del parere contrario sull’emendamento relativo ai dati sensibili.

Le tensioni in Aula sono degenerate ulteriormente quando Matteo Renzi ha insinuato che il sottosegretario Alessio Butti avesse ricevuto una telefonata da Palazzo Chigi con istruzioni sul da farsi, specificando che la presunta chiamata provenisse da ambienti legati ai servizi segreti. Alessio Butti ha categoricamente respinto queste accuse, definendole “completamente infondate” e assicurando che il Governo ha sempre operato con la massima trasparenza e nell’esclusivo interesse del Paese, soprattutto su un tema strategico come l’intelligenza artificiale e la gestione dei dati pubblici.

Nonostante le accese polemiche e il clima di forte contestazione, il Ddl sull’IA ha ottenuto l’approvazione del Senato e, come annunciato, ora passerà all’esame della Camera dei Deputati per il prosieguo del suo iter legislativo. Resta evidente la profonda spaccatura politica sul tema della gestione dei dati legati all’intelligenza artificiale, un aspetto che continuerà a essere centrale nel dibattito parlamentare.

Ecco cosa prevede la legge italiana sull’IAù

CAPO I – PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge reca princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di mo- delli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’in- telligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale.

2. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

L’ articolo della legge si propone di delineare una cornice normativa completa che funga da fondamento per lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

In questo contesto, la norma stabilisce gli obiettivi cardine che devono guidare ogni fase, dalla ricerca e sperimentazione fino all’adozione e applicazione concreta dei sistemi e dei modelli di IA, ponendo l’accento su un approccio che metta l’essere umano al centro delle proprie strategie.

La legge, infatti, non si limita a riconoscere il potenziale innovativo di queste tecnologie, ma intende anche promuovere un uso etico e responsabile, assicurando che ogni sviluppo sia improntato alla trasparenza e alla correttezza.

L’obiettivo è quello di garantire che il progresso tecnologico non si traduca in un mero avanzamento tecnico, ma che diventi strumento per migliorare la vita delle persone, tutelando allo stesso tempo i diritti fondamentali e i valori sociali.

A tal fine, viene istituito un sistema di vigilanza volto a monitorare e prevenire eventuali rischi economici e sociali, nonché impatti negativi sui diritti individuali, in un’ottica di protezione e rispetto verso ogni cittadino.

Tale vigilanza si pone in un quadro di riferimento europeo, in quanto il contenuto del primo articolo si allinea strettamente alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2024/1689, assicurando così che le pratiche nazionali si integrino in maniera coerente con gli standard comuni e le migliori prassi internazionali. In sostanza, questa disposizione normativa si configura come il pilastro su cui poggia l’intero sistema regolatorio, mirando a creare un ambiente in cui l’innovazione tecnologica si traduca in opportunità reali, con un’attenzione costante alle implicazioni etiche e sociali, garantendo un equilibrio tra progresso e tutela dei diritti fondamentali.

Art. 2 – Definizioni

Questo articolo si concentra sulla precisa definizione dei termini chiave:

- Sistema di intelligenza artificiale: conforme a quanto indicato nel regolamento (UE) 2024/1689.

- Dato: qualsiasi rappresentazione digitale di fatti o informazioni, inclusi supporti audiovisivi.

- Modelli di intelligenza artificiale: definiti sempre in base al regolamento europeo.

Per le altre definizioni, si rimanda alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689

ricordiamo che

Il sistema di intelligenza artificiale, così come definito dal regolamento (UE) 2024/1689, è concepito come l’insieme di tecnologie, algoritmi e processi informatici che consentono a un sistema di acquisire, elaborare e interpretare dati in modo autonomo o semiautonomo, simulando capacità tipiche dell’intelligenza umana.

In altre parole, questo sistema è in grado di apprendere, ragionare e prendere decisioni attraverso l’uso di metodologie avanzate come il machine learning e il deep learning, e di adattarsi dinamicamente in funzione delle informazioni acquisite.

Tale definizione mira a garantire che il funzionamento del sistema sia improntato a principi di trasparenza, sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali, in un contesto normativo che favorisce la responsabilità e il controllo umano, affinché l’evoluzione tecnologica avvenga in modo etico e sostenibile nel quadro delle normative europee.

La definizione contenuta nel regolamento risulta sostanzialmente corretta se considerata nel contesto degli obiettivi normativi e tecnici che intende perseguire.

Essa sintetizza in maniera efficace l’idea di un sistema di intelligenza artificiale come un insieme integrato di tecnologie, algoritmi e processi informatici finalizzati all’apprendimento, all’elaborazione e all’interpretazione dei dati, mantenendo un focus sui principi di trasparenza, sicurezza e controllo umano.

Tuttavia, sarebbe stato possibile esprimere lo stesso concetto in maniera diversa, magari accentuando ulteriormente alcuni aspetti specifici come il ruolo dell’interazione tra l’algoritmo e l’operatore umano o evidenziando con maggiore chiarezza le modalità operative per garantire la responsabilità e l’etica nell’uso della tecnologia. Una formulazione alternativa avrebbe reso più espliciti i criteri per la valutazione della trasparenza o per il monitoraggio dei rischi, con l’obiettivo di rendere la definizione più accessibile anche a un pubblico meno tecnico, pur mantenendo il rigore richiesto a un documento normativo.

In sostanza, la definizione attuale appare adeguata e funzionale agli scopi del regolamento, anche se, in funzione degli interessi di chiarezza e di comunicazione, si poteva optare per una formulazione leggermente diversa che enfatizzasse ulteriormente determinati aspetti senza compromettere la precisione tecnica e l’aderenza agli standard europei.

Art. 3 – Principi generali

L’articolo in esame si configura come un fondamento normativo che definisce in maniera dettagliata i criteri imprescindibili per lo sviluppo e l’utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale a finalità generali.

Il testo pone al centro della regolamentazione il rispetto incondizionato dei diritti fondamentali, ponendo l’accento sulla necessità di garantire che ogni applicazione tecnologica non comprometta le libertà individuali e i valori umani essenziali.

In questo contesto, la trasparenza assume un ruolo strategico, affinché tutte le operazioni e i processi decisionali effettuati da tali sistemi siano chiaramente comprensibili e accessibili non solo agli esperti del settore, ma anche agli utenti finali e agli enti preposti alla vigilanza.

Allo stesso tempo, il principio di proporzionalità è inteso a garantire che l’adozione di tecnologie avanzate sia sempre commisurata alle esigenze reali e ai rischi connessi, evitando sovraccarichi normativi o applicazioni eccessivamente intrusive che potrebbero penalizzare la libertà di scelta o la privacy dei cittadini.

La sicurezza, intesa sia in termini tecnologici che operativi, viene considerata fondamentale per tutelare gli utenti da potenziali vulnerabilità o attacchi informatici, assicurando così un ambiente in cui i dati e le infrastrutture digitali siano protetti in modo adeguato.

Il concetto di protezione dei dati personali è ulteriormente rafforzato, sottolineando l’importanza di adottare metodologie e strumenti che garantiscano il rispetto della riservatezza e dell’integrità delle informazioni sensibili, in linea con i più severi standard di sicurezza previsti a livello nazionale ed europeo.

Il divieto di discriminazione, infine, viene posto come un imperativo etico e giuridico, affinché l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non si traduca in trattamenti ingiustificati o in esclusioni ingiustificate di determinati gruppi sociali, ma contribuisca invece a promuovere l’uguaglianza e l’equità in ogni ambito applicativo.

Particolare rilievo viene attribuito al mantenimento dell’autonomia decisionale umana, che rappresenta il baluardo contro il rischio di una delega completa e incontrollata dei processi decisionali a sistemi automatizzati, garantendo così che la responsabilità finale rimanga sempre nelle mani degli operatori umani.

Inoltre, l’articolo prevede l’implementazione di sistemi di sorveglianza capaci di monitorare in tempo reale il funzionamento dei modelli di intelligenza artificiale e di intervenire prontamente in caso di errori o situazioni di rischio, assicurando così un controllo umano costante e una capacità di reazione immediata che prevenga il verificarsi di danni irreparabili o di violazioni dei diritti fondamentali.

In sintesi, la norma non solo definisce un quadro di riferimento tecnico e normativo per l’impiego dell’intelligenza artificiale, ma intende anche stabilire una cultura della responsabilità che metta al centro la tutela dei cittadini e il rispetto dei valori etici, assicurando che il progresso tecnologico sia sempre accompagnato da un’adeguata attenzione alle implicazioni sociali e umane.

il GDPR incorpora numerosi principi fondamentali che troviamo anche nel contesto dell’intelligenza artificiale, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali, la trasparenza nel trattamento e il rispetto dei diritti degli interessati.

Tuttavia, la normativa specifica sull’IA amplia l’ambito di applicazione e introduce ulteriori elementi di tutela che non sono esplicitamente approfonditi dal GDPR.

Il GDPR, infatti, si concentra principalmente sui principi del trattamento dei dati, come la liceità, la limitazione della finalità, la minimizzazione dei dati, l’accuratezza, la limitazione della conservazione e l’integrità e la riservatezza, e prevede disposizioni riguardanti il diritto a non essere sottoposti a decisioni automatizzate senza adeguate garanzie, in particolare per quanto concerne l’autonomia decisionale in contesti specifici.

La normativa sull’intelligenza artificiale, invece, si propone di garantire non solo la protezione dei dati, ma anche un utilizzo responsabile e sicuro delle tecnologie, estendendo il concetto di trasparenza a tutte le fasi di sviluppo e applicazione dei sistemi di IA e richiedendo un controllo umano costante per intervenire tempestivamente in caso di errori o rischi.

Inoltre, essa enfatizza il principio di proporzionalità nel valutare l’impatto di tali tecnologie sul tessuto economico e sociale e introduce misure specifiche contro ogni forma di discriminazione, anche oltre il mero ambito del trattamento dei dati.

Art. 4 – Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali

Questo articolo disciplina l’uso dell’IA nel settore dell’informazione, assicurando che non si vada a compromettere la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

Viene garantito il trattamento lecito e trasparente dei dati personali, con un’informazione chiara e comprensibile che permetta all’utente di conoscere i rischi e di opporsi al trattamento dei propri dati. Particolare attenzione viene dedicata alla protezione dei minori, richiedendo il consenso dei responsabili della cura per soggetti al di sotto dei quattordici anni.

Questo articolo assume un ruolo centrale nel garantire che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore dell’informazione avvenga nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e in un’ottica di trasparenza e responsabilità.

In un contesto in cui la tecnologia si integra sempre più con i processi comunicativi, la norma stabilisce che l’impiego di sistemi intelligenti non debba compromettere la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, tutelando così la diversità delle opinioni e la trasparenza nell’accesso all’informazione.

Il testo impone che ogni trattamento di dati personali debba essere effettuato in modo lecito e trasparente, garantendo che le informazioni fornite agli utenti siano chiare, comprensibili e sufficienti a renderli consapevoli dei rischi connessi, in modo da permettere loro di opporsi al trattamento dei propri dati se lo desiderano.

Questa chiarezza informativa diventa fondamentale per costruire un rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni o gli operatori privati che utilizzano l’intelligenza artificiale per scopi informativi.

Particolare rilievo viene attribuito alla protezione dei minori, categoria che viene riconosciuta come particolarmente vulnerabile nell’era digitale; pertanto, il trattamento dei dati di soggetti al di sotto dei quattordici anni richiede il preventivo consenso dei responsabili della cura, rappresentando un ulteriore livello di salvaguardia che mira a prevenire possibili abusi e a garantire la sicurezza dei più giovani.

In sostanza, questo articolo non solo si conforma agli standard internazionali in materia di protezione dei dati, ma estende tali principi in maniera specifica al contesto dell’informazione digitale, creando un quadro normativo che promuove l’uso responsabile e sicuro delle tecnologie di intelligenza artificiale, salvaguardando al contempo i valori democratici e i diritti individuali.

Bisogna tuttavia evidenziare che in Italia la libertà dei mezzi di comunicazione e il pluralismo dell’informazione sono argomenti che continuano a essere al centro del dibattito sia a livello nazionale che internazionale.

Le classifiche internazionali, come il World Press Freedom Index di Reporters Without Borders e le valutazioni di Freedom House, indicano che il panorama mediatico italiano si colloca generalmente in una posizione intermedia rispetto ad altri paesi europei.

Questi indici evidenziano alcune criticità, in particolare legate alla concentrazione della proprietà dei mezzi, alle pressioni politiche e commerciali e alla trasparenza nella gestione e nella diffusione delle informazioni.

In pratica, se da un lato l’Italia presenta un ambiente informativo dinamico e con una tradizione consolidata nel giornalismo, dall’altro permangono preoccupazioni circa il grado di pluralismo effettivo: infatti, una significativa concentrazione mediatica può limitare la diversità delle opinioni e rendere più difficoltoso l’accesso a fonti alternative di informazione.

Le valutazioni internazionali sottolineano, ad esempio, che, nonostante vi siano segnali positivi relativi alla libertà di stampa, l’impatto delle pressioni economiche e politiche tende a influire sulla qualità e sull’indipendenza dei contenuti, elemento che può condizionare il pluralismo dei media.

Queste analisi evidenziano come le dinamiche italiane, seppur non estremamente negative, richiedano un continuo impegno da parte delle istituzioni e della società civile per rafforzare un ecosistema mediatico in cui la diversità delle fonti e la trasparenza siano garantite, affinché il diritto all’informazione possa essere pienamente esercitato in un contesto realmente libero e pluralistico.

Art. 5 – Principi in materia di sviluppo economico

Questo articolo si propone di definire una strategia di lungo periodo in cui lo Stato e le autorità pubbliche abbiano il compito di promuovere e sostenere lo sviluppo e l’adozione dell’intelligenza artificiale in ambito produttivo, ponendo l’accento sulla necessità di rafforzare la competitività del sistema economico nazionale e di garantire la sovranità tecnologica.

La norma intende creare un ambiente favorevole all’innovazione, in cui le politiche pubbliche siano orientate a incentivare investimenti mirati e a facilitare l’accesso a risorse fondamentali, come dati di alta qualità, infrastrutture digitali avanzate e competenze specialistiche.

In questo contesto, il ruolo dello Stato non si limita a una funzione di regolamentazione, ma si esplica anche in quella di catalizzatore, promuovendo la formazione di partenariati strategici e sinergie tra imprese, centri di ricerca e istituzioni accademiche.

Tale collaborazione intersettoriale è considerata essenziale per favorire il trasferimento di conoscenze e tecnologie, accelerare la ricerca e la sperimentazione, e creare un mercato dell’IA che sia dinamico, innovativo e concorrenziale.

La realizzazione di questo obiettivo può avvenire attraverso una strategia integrata e multilivello che coinvolga diverse misure a supporto dello sviluppo e dell’adozione dell’intelligenza artificiale nel tessuto produttivo nazionale.

Un ambiente normativo stabile e ben delineato costituisce la base per attrarre investimenti e stimolare l’interesse del settore privato verso l’adozione di tecnologie avanzate. Parallelamente, è essenziale mettere in campo politiche di incentivazione economica, che includano agevolazioni fiscali, finanziamenti mirati e contributi pubblici destinati a progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Tali incentivi possono favorire la nascita di startup innovative e sostenere le imprese già esistenti nella transizione verso processi produttivi più digitalizzati e competitivi.

Un ulteriore elemento chiave consiste nella promozione di partenariati strategici e collaborazioni intersettoriali. La sinergia tra università, centri di ricerca, enti pubblici e imprese private è fondamentale per creare un ecosistema dinamico in cui le conoscenze e le risorse vengano condivise e valorizzate. La costituzione di poli tecnologici e cluster industriali specializzati può infatti favorire lo scambio di competenze e l’avvio di progetti congiunti, accelerando il trasferimento tecnologico e rafforzando la competitività complessiva del sistema economico nazionale.

Un ruolo cruciale spetta anche all’accesso ai dati di alta qualità, considerati il motore su cui si fondano gli algoritmi e i modelli di intelligenza artificiale. Lo Stato può agevolare questo processo attraverso la creazione di piattaforme di condivisione dei dati e la messa a disposizione di banche dati pubbliche, adottando al contempo misure rigorose per garantire la privacy e la sicurezza informatica. Inoltre, investimenti significativi in infrastrutture digitali, come reti a banda larga, data center e tecnologie cloud, sono imprescindibili per permettere anche alle piccole e medie imprese di accedere alle soluzioni tecnologiche più avanzate senza incontrare barriere insormontabili.

A supporto di tutto ciò, è fondamentale promuovere programmi di formazione e aggiornamento delle competenze digitali per il personale, così da garantire che il capitale umano sia adeguatamente preparato a sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale e a guidare la trasformazione digitale nei diversi settori produttivi.

Infine, lo Stato deve assumere un ruolo di facilitatore, intervenendo per rimuovere ostacoli burocratici e favorendo un ambiente regolamentare flessibile e adattabile all’evoluzione rapida delle tecnologie. A

ttraverso un approccio sinergico che combina investimenti strategici, incentivi economici, collaborazioni pubblico-private e lo sviluppo delle competenze, è possibile non solo promuovere l’adozione dell’intelligenza artificiale in ambito produttivo, ma anche rafforzare la competitività e la sovranità tecnologica del sistema economico nazionale.

L’obiettivo di garantire la sovranità tecnologica si traduce nell’impegno a sviluppare soluzioni e infrastrutture autonome, in grado di ridurre la dipendenza da tecnologie esterne e di posizionare il paese come protagonista nel panorama internazionale dell’innovazione digitale.

L’accesso agevolato a dati di alta qualità diventa, in questo quadro, un elemento imprescindibile, poiché tali dati rappresentano la base su cui si fondano algoritmi e sistemi intelligenti, permettendo alle imprese di migliorare l’efficienza operativa, ottimizzare i processi produttivi e sviluppare soluzioni avanzate che possano tradursi in benefici tangibili per l’intera collettività.

In definitiva, l’articolo stabilisce un modello in cui la spinta all’innovazione tecnologica si integra con politiche di investimento e collaborazioni istituzionali, creando un ecosistema in cui lo sviluppo dell’intelligenza artificiale diventa una leva strategica per il progresso economico, la competitività internazionale e la resilienza tecnologica del sistema produttivo nazionale.

La sovranità tecnologica rappresenta un concetto strategico di grande rilevanza nell’era digitale, in quanto implica la capacità di uno Stato di sviluppare, controllare e utilizzare tecnologie avanzate senza una dipendenza eccessiva da fornitori esterni. Tale approccio mira a garantire autonomia nelle scelte tecnologiche e nella gestione dei dati, elementi fondamentali per tutelare la sicurezza nazionale, l’indipendenza economica e la resilienza delle infrastrutture critiche.

Da un lato, perseguire la sovranità tecnologica significa investire in ricerca e sviluppo, promuovere collaborazioni tra istituzioni pubbliche, centri di ricerca e imprese private e creare un ecosistema innovativo che favorisca la competitività a livello internazionale.

Dall’altro, essa comporta anche sfide considerevoli, come il rischio di isolamento se si opta per una politica troppo protezionistica, che potrebbe limitare la cooperazione e lo scambio di competenze con altri paesi. Un bilanciamento tra autonomia strategica e apertura al mercato globale appare pertanto essenziale: da un lato è necessario proteggere i settori considerati vitali per la sicurezza e la sovranza tecnologica, mentre dall’altro è importante beneficiare della cooperazione internazionale e degli scambi tecnologici che favoriscono il progresso.

Art. 6 – Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale

Questo articolo intende definire una cornice normativa specifica per le attività di intelligenza artificiale che rientrano in ambiti considerati strategici e sensibili, come la sicurezza nazionale, la cybersicurezza e la difesa, settori per i quali esistono già normative specifiche e più stringenti.

I settori esclusi sono quelli legati alle attività che rientrano nelle finalità di sicurezza nazionale, cybersicurezza e difesa. In altre parole, le operazioni e gli impieghi dell’intelligenza artificiale per scopi legati alla sicurezza del paese, alla protezione contro le minacce informatiche e alle attività militari o di polizia sono già disciplinati da normative specifiche e non rientrano nell’ambito applicativo della presente legge.

La norma esclude espressamente tali attività dall’applicazione del quadro generale, proprio per evitare conflitti e sovrapposizioni con regolamenti che già disciplinano questi settori e per garantire che le misure di protezione siano commisurate al livello di rischio e all’importanza strategica delle operazioni in questione.

In Italia esistono diverse normative che già regolamentano gli ambiti della sicurezza nazionale, della cybersicurezza e della difesa. Ad esempio, la legge 3 agosto 2007, n. 124 disciplina le attività finalizzate alla sicurezza nazionale, definendo i compiti e le modalità operative degli organismi preposti a questo ambito.

Un altro riferimento normativo fondamentale è rappresentato dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, che introduce specifiche misure in materia di cybersicurezza e resilienza, stabilendo un quadro normativo per proteggere le infrastrutture critiche e contrastare le minacce informatiche. Inoltre, la legge 16 marzo 2006, n. 146, affronta vari aspetti legati alla sicurezza nazionale, inclusi reati che possono compromettere l’integrità delle attività difensive, e integra le disposizioni per le operazioni svolte dalle Forze armate e dalle Forze di polizia.

Questi riferimenti normativi, insieme ad altre disposizioni specifiche in materia di difesa, costituiscono il quadro giuridico che regola gli ambiti esclusi dalla disciplina generale sull’intelligenza artificiale, garantendo che in tali settori siano applicate misure di protezione e controllo adeguate alla sensibilità delle operazioni svolte.

Allo stesso tempo, viene imposta una disposizione fondamentale per i sistemi di intelligenza artificiale destinati all’uso pubblico: essi devono essere installati su server situati all’interno del territorio nazionale

Questa scelta non è casuale, in quanto mira a rafforzare la sovranità dei dati sensibili, garantendo che informazioni di rilevanza strategica e personale siano gestite e protette secondo il quadro giurisdizionale nazionale, senza il rischio di trasferimenti in paesi con standard di sicurezza o normative differenti.

In questo modo, si facilita anche il controllo da parte delle autorità competenti e si favorisce una maggiore trasparenza e tracciabilità dei dati.

Inoltre, la norma rimanda esplicitamente all’adeguamento delle procedure di protezione dei dati personali anche nel contesto delle attività militari e di sicurezza, riconoscendo che tali ambiti richiedono un livello di tutela particolarmente elevato.

Questo rimando garantisce che, anche in situazioni in cui il trattamento dei dati avvenga per finalità di difesa o operazioni di sicurezza nazionale, le misure adottate siano in linea con i più rigorosi standard di protezione dei dati e della privacy.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI SETTORE

Art. 7 – Uso dell’IA in ambito sanitario e per le persone con disabilità

L’articolo in questione si propone di evidenziare come l’impiego dell’intelligenza artificiale possa rappresentare un elemento di svolta nel miglioramento dell’intero sistema sanitario. In primo luogo, viene sottolineato il potenziale dell’IA nel supportare la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie.

Ciò significa che, grazie a strumenti avanzati basati su algoritmi e processi di apprendimento automatico, è possibile identificare in modo precoce i segnali di patologie, affinare la precisione diagnostica e personalizzare le terapie, contribuendo così a un’efficace gestione della salute dei pazienti.

Tuttavia, l’articolo non si limita a mettere in luce le potenzialità tecnologiche, ma insiste anche sul fatto che l’accesso alle prestazioni sanitarie debba rimanere universale e non essere condizionato da criteri discriminatori. Questo aspetto è fondamentale per garantire che ogni cittadino, indipendentemente dalla sua condizione socio-economica, età o provenienza, possa beneficiare delle innovazioni tecnologiche, evitando così disuguaglianze nell’accesso ai servizi medici.

Parallelamente, l’articolo promuove lo sviluppo di soluzioni innovative destinate a migliorare l’accesso, la mobilità e l’autonomia delle persone con disabilità. In un’epoca in cui l’inclusione sociale rappresenta una priorità, tali tecnologie possono offrire strumenti per superare barriere fisiche e digitali, facilitando la partecipazione attiva e indipendente di tutte le persone nella vita quotidiana e nel contesto lavorativo. Questo implica, ad esempio, lo sviluppo di dispositivi intelligenti che supportino la mobilità o applicazioni che agevolino l’interazione con l’ambiente circostante, contribuendo a una maggiore autonomia e integrazione sociale.

Infine, l’articolo insiste sull’importanza di garantire il diritto all’informazione riguardo all’uso delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Questo significa che gli utenti devono essere pienamente informati sul funzionamento, sui rischi potenziali e sui benefici delle tecnologie adottate, in modo da poter fare scelte consapevoli. Una comunicazione chiara e trasparente non solo favorisce la fiducia nel sistema sanitario, ma permette anche agli utenti di opporsi al trattamento dei propri dati qualora ne percepiscano una violazione, contribuendo a un uso più etico e responsabile delle innovazioni digitali. In sintesi, l’articolo abbraccia un approccio olistico, in cui il progresso tecnologico viene armonizzato con la tutela dei diritti individuali e la promozione dell’inclusione sociale, garantendo che i benefici dell’intelligenza artificiale siano condivisi equamente da tutta la collettività.

Art. 8 – Ricerca e sperimentazione scientifica in ambito sanitario

Questa normativa si configura come uno strumento essenziale per promuovere l’innovazione nel settore sanitario attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale, autorizzando l’utilizzo di dati, inclusi quelli personali, da parte di enti pubblici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e soggetti privati coinvolti in progetti di ricerca.

La disposizione si propone di creare un quadro in cui la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati possano essere sfruttate per sviluppare sistemi avanzati di intelligenza artificiale in grado di contribuire alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e allo sviluppo di nuove tecnologie medicali, senza trascurare l’importanza della tutela dei diritti individuali e della privacy.

In un contesto in cui i dati rappresentano la linfa vitale per la ricerca e l’innovazione in ambito sanitario, risulta imprescindibile che ogni progetto di ricerca, indipendentemente dal fatto che sia promosso da enti pubblici o da soggetti privati, aderisca in modo rigoroso e scrupoloso alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), unitamente alle relative disposizioni nazionali, stabilisce un quadro normativo stringente che impone al trattamento dei dati di avvenire in maniera lecito, trasparente e limitata esclusivamente agli scopi dichiarati, in questo caso finalizzati alla ricerca scientifica e all’innovazione nel settore sanitario.

Tale aderenza non solo tutela i diritti degli interessati, garantendo il rispetto della loro privacy e la sicurezza delle informazioni, ma assicura anche che la raccolta e l’utilizzo dei dati avvengano in un ambiente di fiducia, indispensabile per il progresso della ricerca. Le misure previste dal GDPR, come la minimizzazione dei dati, la limitazione della conservazione e l’obbligo di informativa, sono strumenti fondamentali per evitare che il trattamento dei dati personali si estenda oltre gli scopi dichiarati, riducendo il rischio di abusi e garantendo che ogni operazione sia giustificata e proporzionata. Inoltre, in ambito sanitario, dove le informazioni trattate spesso riguardano dati particolarmente sensibili, l’adozione di ulteriori garanzie come la pseudonimizzazione o l’anonimizzazione si rivela essenziale per prevenire possibili violazioni e per proteggere i soggetti coinvolti.

È inoltre importante che ogni progetto sia sottoposto a una valutazione etica approfondita da parte di specifici comitati, che possano verificare la congruenza dell’attività di ricerca con i principi di trasparenza, rispetto della dignità umana e tutela dei diritti fondamentali. Tale processo di valutazione etica non solo rafforza la legittimità del progetto, ma costituisce anche un elemento di garanzia per l’intera comunità, assicurando che l’innovazione tecnologica non avvenga a scapito della sicurezza e della riservatezza dei dati personali.

In definitiva, il rispetto rigoroso delle normative sulla protezione dei dati, integrato da un sistema di controlli interni ed esterni, rappresenta il pilastro su cui deve poggiare ogni progetto di ricerca in ambito sanitario, consentendo di sfruttare appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale e di altre tecnologie innovative nel rispetto dei diritti degli individui e della trasparenza necessaria a costruire un sistema di ricerca eticamente sostenibile e legalmente conforme.

Parallelamente, la normativa impone che ogni iniziativa di questo tipo sia sottoposta a un’accurata valutazione etica, affinché i progetti di ricerca vengano esaminati e approvati da specifici comitati etici che ne verifichino la congruenza con i principi di tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali.

Questa duplice tutela, che abbraccia sia l’aspetto della protezione dei dati personali sia quello dell’approvazione etica, è fondamentale per assicurare che l’innovazione tecnologica non avvenga a scapito della riservatezza e del rispetto dei cittadini, ma piuttosto in un contesto controllato e responsabile.

L’obiettivo è quello di favorire un ambiente di ricerca che sia in grado di coniugare la necessità di avanzamento scientifico con la rigorosa osservanza dei principi etici e giuridici, promuovendo così soluzioni tecnologiche che possano tradursi in benefici concreti per il sistema sanitario e, in ultima analisi, per l’intera collettività.

In questo modo, la normativa non solo apre la strada a nuove applicazioni dell’intelligenza artificiale in ambito medicale, ma stabilisce anche un modello di riferimento che pone al centro la sicurezza e la tutela dei dati, imponendo misure di salvaguardia che vanno dalla pseudonimizzazione o anonimizzazione dei dati alla definizione di protocolli di sicurezza informatica avanzati, il tutto in stretta collaborazione con le istituzioni preposte alla protezione dei dati e alla valutazione etica delle ricerche. In definitiva, l’intento normativo è quello di incentivare un uso innovativo e responsabile dell’IA nel settore sanitario, in cui la capacità di sfruttare i dati diventi un volano per la scoperta di nuovi trattamenti e metodologie, pur mantenendo un rigoroso controllo e un’attenzione costante ai diritti e alla sicurezza dei cittadini.

Art. 9 – Disposizioni in materia di trattamento di dati personali

Questo contenuto si riferisce all’introduzione di un quadro normativo specifico per il trattamento dei dati personali, inclusi quelli di natura sensibile, quando vengono impiegati sistemi di intelligenza artificiale.

L’obiettivo è duplice: da un lato, si vuole agevolare la ricerca e la sperimentazione scientifica, in particolare in ambito sanitario, e dall’altro garantire il rigoroso rispetto dei diritti alla privacy e della protezione dei dati previsti dal regolamento (UE) 2016/679, comunemente noto come GDPR.

In pratica, la normativa prevede l’adozione di modalità semplificate che riducono gli oneri burocratici e semplificano le procedure per i progetti di ricerca, assicurando però che il trattamento dei dati avvenga in maniera lecito, trasparente e circoscritta esclusivamente agli scopi dichiarati.

Questo significa che ogni fase del trattamento – dalla raccolta all’analisi – deve essere gestita in conformità ai principi di minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione e protezione della riservatezza, garantendo al contempo la possibilità per gli interessati di esercitare i propri diritti.

Un ruolo fondamentale in questo ambito spetta al Ministero della Salute, che è incaricato di definire specifiche procedure regolatorie volte a rendere operative queste modalità semplificate.

Tali procedure devono fornire linee guida chiare ai ricercatori e agli enti coinvolti, assicurando che ogni progetto che utilizzi dati personali e sensibili per scopi di innovazione in ambito sanitario sia sottoposto a controlli rigorosi e ad una valutazione attenta dei rischi, senza compromettere la necessità di innovazione.

In questo modo, si crea un ambiente di ricerca che consente di sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale per sviluppare nuove soluzioni e tecnologie medicali, garantendo al contempo la tutela dei dati e dei diritti degli individui. La scelta di adottare modalità semplificate, in linea con il GDPR, permette anche di incentivare la collaborazione tra enti pubblici e privati, favorendo un approccio integrato che unisce l’innovazione tecnologica alla protezione della privacy, elemento essenziale in un settore così delicato e strategico come quello sanitario.

Art. 10 – Fascicolo sanitario elettronico, sorveglianza e governo della sanità digitale

L’articolo in questione rappresenta un passo innovativo nell’evoluzione normativa del settore sanitario, integrando il decreto-legge 179/2012 con nuove disposizioni che mirano a favorire l’impiego dell’intelligenza artificiale per la gestione dei fascicoli sanitari elettronici e la digitalizzazione dei servizi sanitari.

L’integrazione normativa di cui si parla consiste nell’aggiornamento e nell’ampliamento del quadro legislativo già esistente, in particolare del decreto-legge 179/2012, attraverso l’inserimento di nuove disposizioni che mirano a modernizzare la gestione dei sistemi informativi in ambito sanitario.

Con questa integrazione, il legislatore ha inteso colmare alcune lacune relative all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore della sanità, introducendo norme specifiche per supportare la digitalizzazione dei servizi e per migliorare la gestione dei fascicoli sanitari elettronici.

In pratica, dopo l’articolo 12 del decreto-legge 179/2012, viene inserito un nuovo articolo, spesso denominato “Art. 12-bis”, che disciplina l’impiego dell’IA in ambito sanitario. Questo nuovo articolo prevede, tra l’altro, la creazione di una piattaforma di intelligenza artificiale affidata all’AGENAS, la quale avrà il compito di fornire supporto operativo sia ai medici e agli operatori sanitari che ai cittadini.

Tale piattaforma è concepita per garantire la sicurezza e la tracciabilità dei dati trattati, assicurando che ogni operazione si svolga in conformità alle normative sulla protezione dei dati personali e in un ambiente digitale controllato. In sostanza, questa integrazione normativa si propone di aggiornare la disciplina dei sistemi informativi sanitari, adeguandola alle nuove tecnologie, e di promuovere un ambiente in cui l’innovazione, rappresentata dall’uso dell’intelligenza artificiale, si traduca in un miglioramento tangibile dell’efficienza, della trasparenza e della sicurezza dei servizi sanitari, sempre nel rispetto dei diritti e della privacy degli utenti.

La normativa intende, in primis, migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’erogazione dei servizi sanitari, sfruttando le potenzialità delle tecnologie digitali per ottimizzare la raccolta, l’archiviazione e la gestione delle informazioni cliniche.

In questo contesto, l’intelligenza artificiale gioca un ruolo strategico nel facilitare l’accesso tempestivo ai dati, rendendo più agevole il lavoro dei medici e degli operatori sanitari, che potranno così beneficiare di strumenti avanzati per l’analisi e la diagnosi, migliorando la qualità delle cure offerte ai pazienti.

La digitalizzazione, infatti, non solo consente una gestione più efficiente dei fascicoli sanitari, riducendo tempi e costi, ma garantisce anche una maggiore sicurezza, poiché le informazioni vengono trattate con sistemi che ne assicurano la tracciabilità e la protezione contro accessi non autorizzati o perdite accidentali.

Un aspetto fondamentale della norma è l’istituzione di una piattaforma di intelligenza artificiale, affidata all’AGENAS, che rappresenta un elemento centrale nell’ecosistema digitale sanitario.

Questa piattaforma è concepita per fornire supporto operativo e decisionale a medici, professionisti della salute e cittadini, fungendo da strumento integrato che mette a disposizione dati, analisi predittive e soluzioni innovative per migliorare l’organizzazione e la qualità dei servizi sanitari. L’agenzia, grazie a questa piattaforma, potrà coordinare e monitorare il flusso di informazioni, garantendo che ogni operazione eseguita sia sicura e conforme alle normative in materia di protezione dei dati personali.

La piattaforma, inoltre, è progettata per assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei dati trattati, elementi essenziali in un settore in cui la riservatezza delle informazioni è di primaria importanza. Grazie a sistemi di audit e a controlli di sicurezza integrati, è possibile monitorare in tempo reale l’utilizzo dei dati, individuando tempestivamente eventuali anomalie o violazioni e intervenendo prontamente per ripristinare la conformità alle disposizioni normative. Ciò contribuisce a creare un ambiente di fiducia tra cittadini e istituzioni, dimostrando come l’adozione di tecnologie avanzate possa avvenire in modo responsabile e sicuro.

In definitiva, questa integrazione normativa non solo modernizza il sistema sanitario, rendendolo più efficiente e orientato all’innovazione, ma pone anche le basi per un modello di gestione dei dati sanitari che privilegia la sicurezza, la trasparenza e la tracciabilità. L’obiettivo è quello di favorire una trasformazione digitale che metta al centro le esigenze dei pazienti e degli operatori sanitari, creando un contesto in cui l’intelligenza artificiale diventi un alleato fondamentale per il progresso della medicina e per il miglioramento della qualità della vita, nel pieno rispetto dei diritti e della privacy di ogni individuo.

Art. 11 – Uso dell’IA nell’ambito lavorativo

Questo contenuto esprime un principio fondamentale per l’adozione dell’intelligenza artificiale nei contesti lavorativi, stabilendo che il suo impiego debba essere orientato al miglioramento delle condizioni di lavoro e all’incremento della produttività, ma sempre nel pieno rispetto della dignità dei lavoratori e della riservatezza dei dati personali.

In pratica, la norma mira a garantire che l’introduzione di tecnologie avanzate, sebbene finalizzata a rendere i processi più efficienti e a incrementare la competitività, non possa essere utilizzata per strumentalizzare o diminuire il valore intrinseco del lavoro umano.

Tale approccio richiede che ogni innovazione tecnologica venga implementata in maniera responsabile, facendo in modo che i benefici derivanti dall’uso dell’IA siano bilanciati da misure di salvaguardia che tutelino la privacy degli individui e ne garantiscano il rispetto, evitando qualsiasi forma di sfruttamento o di discriminazione.

È quindi essenziale che le aziende, prima di adottare sistemi basati sull’intelligenza artificiale, conducano una valutazione approfondita dei rischi potenziali e implementino procedure di controllo che assicurino che le tecnologie impiegate non possano compromettere l’integrità e la dignità del lavoratore.

A questo proposito, il datore di lavoro è investito di una responsabilità specifica: deve informare in maniera chiara e trasparente tutti i dipendenti circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dell’IA, conformemente alle norme vigenti, in modo che ciascun lavoratore possa essere consapevole dei processi decisionali automatizzati e dei possibili impatti sulla propria attività lavorativa.

Tale obbligo di informazione non si limita a una mera comunicazione, ma si configura come un elemento chiave per instaurare un rapporto di fiducia tra le risorse umane e l’impresa, permettendo agli operatori di esercitare i propri diritti in modo consapevole e di richiedere interventi correttivi qualora si riscontri un uso improprio o lesivo delle tecnologie adottate.

In definitiva, questo principio normativo intende promuovere un ambiente di lavoro in cui l’innovazione tecnologica non sia un fine in sé, ma un mezzo per potenziare il benessere e la produttività dei lavoratori, garantendo che l’adozione dell’intelligenza artificiale avvenga in un quadro di trasparenza, equità e rispetto dei diritti fondamentali, contribuendo così a un’evoluzione sostenibile e responsabile dell’organizzazione del lavoro.

Art. 12 – Osservatorio sull’adozione dell’IA nel mondo del lavoro

L’istituzione di un Osservatorio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rappresenta un pilastro strategico per affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro indotte dall’adozione dell’intelligenza artificiale.

Questo organo ha il compito di definire strategie operative che consentano di comprendere e guidare l’impatto delle nuove tecnologie sui processi lavorativi, individuando in maniera costante i settori maggiormente interessati o a rischio di subire cambiamenti significativi.

L’Osservatorio, infatti, si configura come un centro di eccellenza per il monitoraggio e l’analisi, capace di raccogliere dati, condurre studi e produrre indicazioni operative che supportino le politiche pubbliche finalizzate a garantire una transizione equa e sostenibile verso il digitale. Parallelamente, esso promuove attività formative rivolte sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, favorendo la diffusione di competenze digitali avanzate e la conoscenza degli strumenti di intelligenza artificiale.

Tali iniziative formative sono fondamentali per preparare il personale alle nuove sfide tecnologiche, consentendo una maggiore integrazione e adattabilità all’interno dei contesti lavorativi, e contribuendo a migliorare la competitività delle imprese.

È importante sottolineare che i componenti dell’Osservatorio non percepiscono compensi, un aspetto che mira a garantire l’imparzialità e la massima dedizione all’attività di monitoraggio e analisi, evitando conflitti di interesse e assicurando che le scelte strategiche siano guidate esclusivamente dal bene collettivo e dalla tutela dei diritti dei lavoratori.

Questo strumento istituzionale non solo funge da guida per l’implementazione di politiche innovative e di interventi mirati, ma si configura anche come un catalizzatore di conoscenza e formazione, essenziale per accompagnare il mercato del lavoro nella transizione verso un’era in cui l’intelligenza artificiale diventa un alleato fondamentale per il progresso e il benessere economico e sociale.

Art. 13 – Disposizioni in materia di professioni intellettuali

Questo articolo definisce chiaramente che l’impiego dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali debba essere limitato a un ruolo strumentale e di supporto, piuttosto che sostituire la competenza e il giudizio umano che caratterizzano tali professioni.

L’obiettivo è quello di preservare il rapporto fiduciario, fondamentale tra il professionista e il cliente, rapporto basato su fiducia, trasparenza e competenza che non può essere compromesso dall’adozione di tecnologie automatizzate.

La presenza dell’IA in questo contesto è intesa a integrare e potenziare le capacità del professionista, fornendo strumenti di analisi, elaborazione dei dati e supporto decisionale che possano rendere più efficiente e accurata la prestazione del servizio, ma sempre in una modalità in cui il controllo e la responsabilità ultima restino saldamente nelle mani dell’essere umano.

Questo significa che, sebbene l’IA possa contribuire a velocizzare processi, identificare pattern o elaborare grandi quantità di informazioni, essa non deve mai assumere la funzione decisionale in maniera autonoma, poiché il valore aggiunto di una consulenza professionale risiede proprio nella capacità di valutare contesti complessi e di personalizzare l’intervento in base alle esigenze specifiche del cliente. Inoltre, è imprescindibile che il cliente sia adeguatamente informato circa l’uso delle tecnologie di intelligenza artificiale adottate dal professionista.

Tale informazione deve essere chiara, completa e accessibile, in modo da consentire al cliente di comprendere quali strumenti vengano utilizzati, come questi influenzino il processo decisionale e quali garanzie siano state predisposte per tutelare la sua privacy e la sicurezza dei dati.

La trasparenza in questo ambito è fondamentale per mantenere la fiducia del cliente, che deve sentirsi partecipe del processo e consapevole delle potenzialità e dei limiti della tecnologia impiegata.

In sostanza, questa disposizione normativa intende stabilire un equilibrio tra l’innovazione tecnologica e il rispetto della centralità del rapporto umano, assicurando che l’intelligenza artificiale sia uno strumento di supporto che migliori l’efficacia del lavoro intellettuale, senza compromettere la responsabilità e la personalizzazione del servizio professionale. In questo modo, si garantisce che l’evoluzione tecnologica, pur apportando benefici in termini di efficienza e precisione, non tradisca i principi etici e la fiducia che sono alla base delle relazioni professionali nel settore intellettuale.

Art. 14 – Uso dell’IA nella pubblica amministrazione

La disposizione normativa impone che le pubbliche amministrazioni adottino l’intelligenza artificiale come strumento per incrementare l’efficienza e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

In questo contesto, l’adozione dell’IA non deve essere intesa come una sostituzione dell’intervento umano, ma piuttosto come un mezzo per semplificare processi complessi, ridurre i tempi burocratici e favorire una gestione più rapida e accurata delle pratiche amministrative. Allo stesso tempo, la norma richiede che ogni operazione e decisione basata sull’uso dell’IA sia accompagnata da un elevato grado di trasparenza e tracciabilità, elementi fondamentali per garantire che il processo decisionale possa essere verificato e monitorato in ogni sua fase.

Questo significa che tutti i dati, le analisi e le logiche che alimentano i sistemi di IA devono essere registrati e resi accessibili, in modo da permettere audit e controlli che assicurino il corretto funzionamento e la conformità alle normative vigenti. È importante sottolineare che l’IA, in questo quadro, viene impiegata esclusivamente in maniera strumentale, ossia come supporto alle attività decisionali, lasciando sempre l’ultima parola al decisore umano. In questo modo, il controllo finale rimane nelle mani di operatori qualificati, che sono in grado di valutare le specifiche situazioni e di intervenire in caso di anomalie o errori, preservando così la responsabilità e la qualità del servizio offerto. Inoltre, la normativa prevede che l’adozione di tali tecnologie debba avvenire utilizzando le risorse già disponibili all’interno delle pubbliche amministrazioni, evitando così ulteriori oneri finanziari e garantendo che l’innovazione si integri in maniera sostenibile con il patrimonio tecnologico esistente.

Questo approccio non solo promuove una gestione oculata delle risorse, ma consente anche un’implementazione graduale e controllata delle nuove soluzioni, favorendo l’adattamento e la formazione del personale senza generare pressioni economiche aggiuntive.

La norma stabilisce un modello in cui l’intelligenza artificiale diventa un alleato per il miglioramento dei servizi pubblici, incrementando l’efficienza e la qualità delle operazioni amministrative, pur mantenendo il controllo decisionale e la responsabilità finale negli esseri umani, il tutto operando entro i limiti delle risorse già a disposizione e garantendo trasparenza e tracciabilità in ogni fase del processo.

Art. 15 – Impiego dell’IA nell’attività giudiziaria

L’articolo stabilisce in modo chiaro che l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nel contesto giudiziario può essere utilizzato come strumento ausiliario per supportare le attività amministrative, l’analisi dei dati e la gestione delle informazioni, ma ribadisce con forza che ogni decisione interpretativa e applicativa della legge resta di competenza esclusiva del magistrato.

Questo significa che, pur riconoscendo il valore aggiunto che l’IA può apportare, soprattutto in termini di efficienza e capacità di elaborare grandi moli di dati, il processo decisionale, che richiede un giudizio umano e una valutazione complessa dei fatti e delle norme, non può essere delegato a sistemi automatizzati.

Il ruolo del giudice, infatti, è intrinsecamente legato alla capacità di interpretare la norma, valutare le prove e considerare le peculiarità di ogni caso concreto, elementi che richiedono la sensibilità, l’esperienza e il discernimento tipici del lavoro umano.

Per garantire che l’utilizzo dell’IA non comprometta questi principi fondamentali, il Ministero della Giustizia si impegna a definire in maniera precisa le modalità operative con cui tali sistemi debbano essere impiegati nel settore giudiziario.

Ciò include l’istituzione di protocolli rigorosi che stabiliscano standard elevati di trasparenza, affidabilità e sicurezza, nonché procedure che assicurino che l’uso dell’intelligenza artificiale avvenga in modo etico e responsabile.

Parallelamente, il Ministero promuoverà attività formative specifiche rivolte sia ai magistrati sia al personale amministrativo, affinché possano acquisire le competenze necessarie per comprendere il funzionamento degli strumenti di IA, interpretare correttamente i dati e utilizzarli come supporto al processo decisionale, senza mai delegare la responsabilità ultima.

Queste iniziative formative sono essenziali per creare un ambiente in cui l’innovazione tecnologica possa integrarsi efficacemente nel sistema giudiziario, migliorando l’efficienza e l’accuratezza delle operazioni senza intaccare l’autonomia e il ruolo centrale del giudice. In definitiva, l’articolo mira a coniugare i benefici offerti dall’intelligenza artificiale con il principio imprescindibile che ogni decisione giudiziaria debba rimanere una prerogativa esclusivamente umana, garantendo così il rispetto dei diritti delle parti, la trasparenza delle decisioni e l’integrità dell’intero sistema legale.

Art. 16 – Delega al Governo per dati, algoritmi e metodi matematici

Questa disposizione delega al Governo l’incarico di emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi che abbiano l’obiettivo di regolare in maniera organica e completa l’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici finalizzati all’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale.

In pratica, il Governo è chiamato a elaborare un quadro normativo dettagliato che raccolga e coordini tutte le regole necessarie per disciplinare il processo di addestramento dei sistemi IA, partendo dalla raccolta e trattamento dei dati, passando per l’adozione di algoritmi sofisticati, fino all’uso di specifici metodi matematici che permettano di sviluppare modelli intelligenti efficaci e sicuri.

Tale incarico prevede che le autorità esecutive, in primis il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministero competente, debbano formulare una proposta normativa che tenga conto non solo delle esigenze tecniche e operative del settore, ma anche delle implicazioni etiche, della tutela dei diritti fondamentali e delle necessità di trasparenza e sicurezza informatica.

Successivamente, la proposta dovrà essere sottoposta a un iter di consultazione parlamentare, che permette ai rappresentanti eletti di esprimere pareri, suggerimenti e possibili correzioni, assicurando così un processo decisionale partecipativo e condiviso. Inoltre, la norma prevede la possibilità di prorogare il termine inizialmente fissato, qualora si rendesse necessario un ulteriore approfondimento o emergessero complessità tecniche e procedurali non previste in fase iniziale.

Questo meccanismo di proroga garantisce la flessibilità necessaria per adattare la regolamentazione all’evoluzione continua delle tecnologie e alle nuove esigenze del settore, senza compromettere l’obiettivo di una disciplina organica e coerente con gli standard europei e nazionali.

In sostanza, la delega mira a creare un ambiente normativo che favorisca lo sviluppo responsabile e innovativo dell’intelligenza artificiale, garantendo al contempo il rispetto dei diritti dei cittadini e la sicurezza dei dati, e promuovendo una regolamentazione che sia al passo con le rapide evoluzioni tecnologiche del nostro tempo.

Art. 17 – Modifica al codice di procedura civile

1. All’articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: « esecuzione forzata » sono inserite le se-guenti: « , per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale ».

La modifica introdotta al codice di procedura civile rappresenta un significativo aggiornamento normativo volto a integrare e riconoscere l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle cause relative al loro funzionamento, con un focus particolare sulle procedure di esecuzione forzata. In pratica, la norma mira a disciplinare in maniera chiara e precisa l’utilizzo di strumenti basati sull’IA all’interno del processo esecutivo, tenendo conto delle specificità tecniche e operative di tali sistemi.

Questo aggiornamento è rilevante perché consente di adeguare il sistema giuridico alle trasformazioni tecnologiche in atto, garantendo che l’adozione di algoritmi e modelli di intelligenza artificiale possa contribuire a semplificare e velocizzare le procedure di esecuzione forzata, pur mantenendo un controllo rigoroso da parte dell’autorità giudiziaria.

La norma prevede l’inclusione di riferimenti specifici che regolamentano l’impiego dell’IA nel monitoraggio e nella gestione delle fasi esecutive, ad esempio attraverso l’automazione di alcuni passaggi procedurali, la gestione e l’analisi dei dati relativi all’esecuzione e la verifica della corretta applicazione delle decisioni giudiziarie.

Tali riferimenti mirano a garantire che l’utilizzo dell’IA avvenga in maniera trasparente e responsabile, rispettando i principi fondamentali del processo civile, come il diritto al contraddittorio e alla corretta amministrazione della giustizia.

Inoltre, l’aggiornamento normativo si propone di fornire una base giuridica chiara che consenta ai tribunali e agli operatori della giustizia di utilizzare in maniera efficace strumenti digitali avanzati, senza che ciò comporti una delega completa del processo decisionale a sistemi automatizzati, riservando sempre l’ultima parola al giudice.

In questo modo, l’integrazione di sistemi di IA nelle procedure di esecuzione forzata diventa un valido supporto per una gestione più efficiente delle cause, facilitando la tracciabilità e la verifica degli atti esecutivi, ma senza snaturare il ruolo del magistrato, che rimane il garante finale della legalità e dell’equità delle decisioni.

Questa modifica al codice di procedura civile non solo riconosce l’importanza delle nuove tecnologie nel miglioramento dell’efficienza processuale, ma stabilisce anche le condizioni affinché l’adozione dell’IA si svolga in un contesto giuridico sicuro, trasparente e rispettoso dei diritti delle parti coinvolte, contribuendo così a una giustizia più moderna e adeguata alle esigenze dell’era digitale.

Art. 18 – Uso dell’IA per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale

(Uso dell’intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale)

1. All’articolo 7, comma 1, del decretolegge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera m-ter) è inserita la seguente:« m-quater) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con i privati, comunque denominati, nonché di partenariato pubblico privato, volta a valorizzare l’intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale ».

Questo articolo rappresenta un’importante evoluzione normativa nel campo della cybersicurezza, in quanto non solo rafforza l’attuale quadro normativo, ma apre anche la strada a un approccio innovativo che sfrutta l’intelligenza artificiale come leva strategica per la sicurezza nazionale.

La norma prevede lo sviluppo e la promozione di iniziative mirate all’impiego dell’IA per potenziare la resilienza dei sistemi informatici e per garantire una protezione efficace del cyberspazio. In particolare, essa riconosce che le tecnologie basate sull’IA possono svolgere un ruolo determinante nel rilevamento precoce di minacce informatiche, nell’analisi in tempo reale di eventi sospetti e nella gestione automatizzata delle risposte agli attacchi, contribuendo così a ridurre i tempi di intervento e a contenere potenziali danni.

Per raggiungere questi obiettivi, la norma autorizza esplicitamente la creazione di collaborazioni, anche di natura pubblico-privata, che permettano di mettere insieme le competenze e le risorse dei diversi attori coinvolti nel settore della sicurezza digitale.

Queste sinergie sono destinate a facilitare lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate, favorendo lo scambio di dati, conoscenze e best practices, e contribuendo alla costruzione di un ecosistema in cui le tecnologie dell’informazione possano operare in modo sinergico e coordinato.

In questo contesto, l’IA viene valorizzata non solo come uno strumento di automazione e analisi, ma anche come elemento chiave per la pianificazione di strategie preventive e reattive contro le minacce informatiche, garantendo un livello di protezione del cyberspazio che sia in linea con le esigenze di sicurezza nazionale. Inoltre, l’integrazione di tali disposizioni nella normativa in materia di cybersicurezza sottolinea l’impegno del legislatore nel creare un quadro giuridico dinamico e flessibile, capace di adattarsi rapidamente alle evoluzioni tecnologiche e alle nuove forme di attacchi informatici.

Questa disposizione non solo rafforza la protezione del cyberspazio, ma stimola anche l’innovazione e la cooperazione intersettoriale, promuovendo un modello di sicurezza integrato e resiliente che tenga conto delle sfide emergenti in un’epoca digitale in continua evoluzione.

CAPO III – STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE

Art. 19 – Strategia nazionale per l’IA

La strategia nazionale si configura come un piano d’azione complessivo e articolato, volto a guidare il percorso di innovazione tecnologica nel campo dell’intelligenza artificiale all’interno del nostro Paese.

Essa è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che svolge un ruolo centrale nel garantire il collegamento tra le diverse politiche settoriali e nell’assicurare una visione unitaria delle priorità strategiche.

In collaborazione con vari ministeri e autorità competenti, la strategia si propone di creare un ecosistema favorevole alla ricerca, allo sviluppo e all’adozione di tecnologie IA, in modo da stimolare investimenti, incentivare la collaborazione pubblico-privata e consolidare la nostra posizione nel panorama internazionale dell’innovazione digitale.

La strategia, che deve essere sottoposta ad approvazione almeno biennale, prevede un aggiornamento costante delle misure e degli obiettivi in risposta all’evoluzione delle tecnologie e delle esigenze del mercato, assicurando così una continua aderenza alle migliori pratiche internazionali.

Particolare attenzione viene riservata all’integrazione dei principi del diritto internazionale umanitario e alla tutela dei diritti umani, affinché lo sviluppo e l’impiego dell’intelligenza artificiale si coniughino con il rispetto delle normative etiche e dei valori fondamentali, evitando discriminazioni e garantendo trasparenza e responsabilità in ogni fase del processo.

In questo contesto, la strategia promuove la creazione di sinergie tra enti pubblici e privati, favorendo partenariati strategici che possano condividere conoscenze, risorse e competenze, e incentivando la formazione di centri di eccellenza dedicati alla ricerca applicata.

L’obiettivo è quello di tradurre le potenzialità dell’intelligenza artificiale in vantaggi concreti per la collettività, migliorando i servizi pubblici, stimolando l’innovazione nei settori produttivi e contribuendo al progresso sociale ed economico del Paese.

Inoltre, la strategia si prefigge di creare un quadro normativo e operativo che consenta di affrontare in modo tempestivo le sfide etiche e di sicurezza legate all’adozione di tecnologie emergenti, garantendo un equilibrio tra sviluppo economico, innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali.

Art. 20 – Autorità nazionali per l’IA

In questo contesto normativo viene attribuito un ruolo centrale all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), che vengono designate come autorità nazionali per l’intelligenza artificiale.

Queste istituzioni non solo sono chiamate a promuovere l’innovazione nel settore, incentivando lo sviluppo e l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, ma hanno anche il compito di verificare che i sistemi di IA siano pienamente conformi alle normative nazionali ed europee, garantendo che ogni applicazione rispetti standard elevati di trasparenza, sicurezza e tutela dei diritti fondamentali.

In particolare, l’AgID è responsabile di definire le procedure operative e le modalità di notifica e accreditamento dei soggetti incaricati di controllare la conformità dei sistemi, mentre l’ACN si concentra sulla vigilanza in ambito di sicurezza informatica, monitorando in tempo reale il funzionamento delle infrastrutture critiche e intervenendo in caso di anomalie o minacce.

Entrambe le agenzie devono coordinarsi strettamente con altre autorità di vigilanza, come la Banca d’Italia, la CONSOB e l’IVASS, per garantire un approccio integrato e sinergico nella gestione delle tecnologie digitali e nel controllo del mercato, assicurando così che il quadro regolamentare sia omogeneo e coerente a livello nazionale.

Un aspetto rilevante di questa designazione riguarda anche il rapporto con il Garante per la protezione dei dati personali, il quale, pur continuando a esercitare le proprie funzioni in ambito di privacy e tutela dei dati, viene escluso dalla gestione diretta delle materie specifiche inerenti all’IA.

Art. 21 – Applicazione sperimentale dell’IA nei servizi del Ministero degli Affari Esteri

Questa disposizione autorizza una spesa annuale di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinata allo sviluppo e alla sperimentazione di progetti innovativi che mirano a integrare l’intelligenza artificiale nei servizi offerti dal Ministero degli Affari Esteri.

L’obiettivo principale è quello di sfruttare le potenzialità dell’IA per migliorare l’erogazione dei servizi, rendendo più efficaci, tempestive e personalizzate le interazioni tra l’amministrazione estera e cittadini e imprese.

Grazie a questa spesa, si intende realizzare progetti pilota che possano testare e validare soluzioni tecnologiche in grado di ottimizzare processi, semplificare la gestione delle pratiche amministrative e favorire una comunicazione più diretta e trasparente con il pubblico.

La norma prevede inoltre che, in concomitanza con l’autorizzazione di questa spesa, siano adottate le necessarie modifiche finanziarie, in modo da garantire che il finanziamento provenga da risorse già previste nel bilancio triennale o da stanziamenti riorganizzati, senza comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In questo modo, la spesa si configura non solo come un investimento in tecnologie emergenti, ma anche come una misura di consolidamento della capacità innovativa dell’apparato statale, in grado di favorire l’accesso ai servizi esteri e di posizionare il Ministero come protagonista nella transizione digitale, con benefici diretti per la cittadinanza e per il tessuto economico nazionale.

Art. 22 – Misure di sostegno a giovani e sport

La norma prevede l’introduzione di una serie di provvedimenti che mirano a incentivare l’uso dell’intelligenza artificiale sia in ambito scolastico sia in quello sportivo, riconoscendo come questi settori possano beneficiare in modo significativo dall’applicazione di tecnologie innovative.

In particolare, l’obiettivo è duplice: da un lato, favorire lo sviluppo di attività formative avanzate rivolte a studenti ad alto potenziale, capaci di fornire loro strumenti all’avanguardia per accrescere le proprie competenze digitali e scientifiche; dall’altro, promuovere soluzioni innovative in ambito sportivo che contribuiscano a migliorare il benessere psicofisico, favorendo al contempo l’inclusione sociale.

Per quanto riguarda l’ambito scolastico, la norma incoraggia la realizzazione di programmi di formazione specifici, che possano integrare nei curricula didattici attività e laboratori sull’intelligenza artificiale, garantendo così una preparazione adeguata a fronte delle nuove sfide tecnologiche.

Questi programmi sono pensati per studenti particolarmente dotati, offrendo loro la possibilità di approfondire temi complessi legati al machine learning, all’analisi dei dati e alle applicazioni innovative, e per favorire un ambiente di apprendimento che stimoli la curiosità, la creatività e il pensiero critico.

Parallelamente, in ambito sportivo si intende promuovere l’adozione di tecnologie IA che possano monitorare e analizzare in tempo reale le prestazioni degli atleti, contribuendo al miglioramento della preparazione fisica e alla prevenzione degli infortuni.

Queste soluzioni tecnologiche, infatti, possono offrire supporto non solo nel campo dell’allenamento, ma anche nell’organizzazione di eventi e nella gestione delle strutture sportive, ottimizzando risorse e processi.

Un aspetto particolarmente rilevante è l’impegno a favorire l’inclusione: le tecnologie proposte sono studiate per migliorare l’accesso e la partecipazione alle attività scolastiche e sportive anche da parte delle persone con disabilità.

Ciò implica lo sviluppo di strumenti adattativi e interattivi che possano superare le barriere fisiche e digitali, garantendo a tutti un’esperienza formativa e sportiva paritaria e di alta qualità. In sintesi, questi provvedimenti rappresentano una strategia integrata volta a sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per potenziare il sistema educativo e sportivo, promuovendo la formazione avanzata e l’inclusione, e contribuendo così a un miglioramento complessivo del benessere psicofisico e della competitività del nostro paese nel contesto globale dell’innovazione.

Ad esempio, nelle scuole si potrebbero istituire laboratori di intelligenza artificiale dedicati agli studenti ad alto potenziale, in cui vengano organizzati corsi avanzati di programmazione, robotica e data science. In tali laboratori, gli studenti potrebbero lavorare a progetti di sviluppo di applicazioni o sistemi che utilizzino algoritmi di machine learning per risolvere problemi reali, come la gestione intelligente delle risorse scolastiche o la creazione di piattaforme didattiche personalizzate. Queste attività non solo fornirebbero agli studenti competenze tecniche all’avanguardia, ma li preparerebbero anche ad affrontare le sfide future nel campo dell’innovazione digitale.

Per bambini con disabilità cognitive l’intelligenza artificiale può offrire una serie di strumenti altamente personalizzati e adattivi, progettati per rendere l’apprendimento più accessibile e coinvolgente.

Ad esempio, si possono sviluppare piattaforme educative basate su algoritmi di machine learning che analizzano in tempo reale le interazioni del bambino con il materiale didattico, adattando il percorso di apprendimento alle sue specifiche capacità e ai suoi ritmi. Tali sistemi sono in grado di modulare la difficoltà dei contenuti e di proporre esercizi o attività ludiche che facilitino la comprensione di concetti complessi, trasformando l’apprendimento in un’esperienza personalizzata e motivante. Un ulteriore esempio riguarda l’uso di giochi interattivi basati sulla realtà aumentata o virtuale, che possono creare ambienti immersivi in cui il bambino sperimenta in modo pratico e visivo i concetti matematici, linguistici o scientifici.

Queste tecnologie, oltre a stimolare l’attenzione e la memoria, favoriscono la coordinazione motoria e l’interazione sociale, rendendo l’esperienza educativa più completa e multisensoriale. Inoltre, assistenti virtuali dotati di intelligenza artificiale possono fungere da tutor personali, offrendo supporto costante attraverso risposte immediate e feedback personalizzati, guidando il bambino passo dopo passo e monitorando i suoi progressi.

Questi assistenti possono essere integrati in ambienti scolastici o terapeutici, permettendo agli insegnanti e ai professionisti di avere una panoramica dettagliata dei progressi e delle aree di difficoltà, in modo da poter pianificare interventi mirati e personalizzati. In questo modo, l’uso dell’IA non solo rende l’apprendimento più accessibile per i bambini con disabilità cognitive, ma contribuisce anche a creare un ambiente educativo inclusivo, dove ogni studente può ricevere il supporto necessario per sviluppare appieno le proprie potenzialità.

In ambito sportivo, un esempio potrebbe essere l’introduzione di sistemi di monitoraggio basati su intelligenza artificiale che, mediante sensori e dispositivi wearable, raccolgono dati sulle prestazioni degli atleti in tempo reale. Tali sistemi potrebbero analizzare parametri come la frequenza cardiaca, il movimento e l’equilibrio per fornire feedback immediato agli allenatori, consentendo di personalizzare i programmi di allenamento e prevenire infortuni. Inoltre, per favorire l’inclusione, potrebbero essere sviluppate tecnologie assistive, come esoscheletri intelligenti o dispositivi di realtà aumentata, che supportino atleti con disabilità, migliorando la loro mobilità e permettendo loro di partecipare attivamente ad attività sportive.

Questi esempi dimostrano come l’adozione dell’IA possa non solo migliorare la qualità dell’istruzione e delle attività sportive, ma anche promuovere l’inclusione e lo sviluppo di competenze avanzate, preparando le nuove generazioni a un futuro sempre più digitalizzato e interconnesso.

Art. 23 – Investimenti nei settori dell’IA, cybersicurezza e calcolo quantistico

Questo articolo prevede l’attivazione di un meccanismo di supporto finanziario particolarmente rilevante, che si traduce nell’autorizzazione a investimenti fino a un miliardo di euro destinati a sostenere imprese innovative operanti nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e delle tecnologie quantistiche.

Ciò significa che il legislatore intende favorire la crescita e lo sviluppo di aziende che, grazie alle proprie soluzioni tecnologiche, rappresentano un elemento strategico per l’economia nazionale e per la competitività internazionale.

Gli investimenti sono strutturati sotto forma di equity o quasi equity, strumenti finanziari che permettono agli investitori di acquisire una partecipazione diretta (o simile a quella diretta) nel capitale dell’impresa, assumendone il rischio insieme agli altri soci. In questo modo, si creano condizioni favorevoli per l’accesso a capitali di rischio che possono essere determinanti per finanziare la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, per espandere le attività di impresa e per favorire l’innovazione continua.

La modalità di erogazione degli investimenti avviene attraverso programmi di venture capital, strumentazioni finanziarie che, grazie alla partecipazione di vari enti pubblici e privati, creano un ecosistema di supporto in cui il rischio viene condiviso tra più attori. Tali programmi non solo favoriscono la fornitura di capitali, ma stimolano anche la collaborazione e il networking tra il settore pubblico e quello privato, contribuendo a mettere in contatto investitori, imprenditori e istituzioni di ricerca. Questa sinergia è essenziale per garantire che le imprese innovative possano accedere a risorse finanziarie e competenze manageriali e tecnologiche, necessarie per superare le fasi critiche dello sviluppo e per scalare il proprio business in maniera sostenibile.

L’autorizzazione a investimenti di tale entità riflette un impegno strategico volto a rafforzare la posizione competitiva del Paese in ambiti tecnologici emergenti, promuovendo non solo lo sviluppo di soluzioni avanzate, ma anche la creazione di un mercato dinamico e concorrenziale. In sintesi, questo provvedimento mira a fornire un importante stimolo economico e tecnologico, incoraggiando l’innovazione attraverso l’erogazione di capitali in modo strutturato e partecipato, e contribuendo a delineare un futuro in cui l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza e le tecnologie quantistiche possano giocare un ruolo fondamentale nel progresso e nella sicurezza del sistema economico nazionale.

Art. 24 – Deleghe al Governo in materia di IA

Questo articolo delega esplicitamente al Governo il compito di emanare decreti legislativi volti ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689, un riferimento fondamentale per l’impiego e la regolamentazione dei sistemi di intelligenza artificiale.